ピサの城壁

ちょっと前になりますが、ピサの城壁の上に登ってきました。

あの有名なピサの斜塔ではなく、あの無名なピサの斜塔よりも傾いている斜塔↓でもなく、

城壁です。

そもそもピサに行った理由は、Museo delle Navi Antiche di Pisa -ピサの古代の船美術館-

という日本語にすると集客力のなさそうな美術館がオープンしたからです。

そのついでに、まだ登っていなかったピサの城壁に行こう!と思いついた訳でした。

古代の船美術館、ものすごく良いですよ!

ただ、楽しめる人がかなり限られてくる内容だったので、写真とコメントだけちょこっと貼って、ピサの城壁のご紹介へ行きたいと思います。

古代の船美術館の入り口↓ 目立たないけどいいセンス。昔の造船所のつくり維持したリノベ。

同じアルセナーレ(造船所)でも、ヴェネツィアのアルセナーレはビエンナーレ会場としても有名。

一方こっちはしみじみしてます。

ビコーニコ!(って何?みたいな?遺骨入れです。)

俄然ピサの紀元前な始まり感が湧いてきていいですね。

地面の中から出てきた船。これは3世紀。

じわじわ、しみじみ楽しい美術館。

マニアックなので、きっと行きたいと思う人は私のブログなど読まなくてもきっと行ってくれることでしょう。

じゃ、城壁いきまーす。

何箇所か入り口がありますが、おすすめはここ。

全長約3kmを歩く気満々な人へおすすめの、南東の一番はじっこの入り口。

ピサ中央駅から徒歩15分ほどのところにあるんですけど、全くモニュメント感も観光地感もない普通の門の中にこのやぐらが立っています。

見つからないよ!という人もいるのでは?

(そんな人のために、下の方に地図を貼っておきます)

やぐらの入り口にチケット売り場があるのかと思ったら無人。

おや?と思いつつ最上階に登って、

あらいい景色!!

と、思った瞬間に、影にいた係のお姉さんに声をかけられるというサプライズ。

でも、お姉さんはチケットを売っていません。

「この先をそのまま進むともう一人係の人がいるから、そこでチケットを買ってね。」

という伝言係であります。

わーい

わーいわーい

無人感がうれしい。

鼻歌を気兼ねなく歌ったり、スキップしたり、でんぐり返ししたり、ケンケンパしたり、何やってもよい(いけません)可能性を秘めたこの無人。

何たる魅力。

メディチの水道橋、サンタ・マリア門の上を通るときに見えます。

城壁への入り口はこの近くにもあります。

(Piazza delle Gondoleゴンドレ広場)

更に進んで、サン・フランチェスコ教会の裏側。

もっと先には、こんな塔が。1900年代初頭に建てられた工場群の一角。今はピサ大学の関連施設になってるそうです。

昔の未来的なデザイン、結構好き。

ここも城壁への入り口の一つになっています。

その近くあるのは、サン・ゼノ教会。

見える教会が全部裏側なもんで、どこなんだか地図上で確認しないとよく分からない。

こんな綺麗な裏庭があったなんて…

しかも、↑バーベーキューセット!

(壁にそったところに、グリルが置いてある。)

いいですね。

もうちょっと行った角を曲がると、だんだん見えてくるのが、ピサの斜塔。

こういう違った角度から眺めるのもいいですね。

左手には、ネロ皇帝の浴場と呼ばれるローマ時代の遺跡。

なんだからしいものが見えてきた!

このあたりまでく来ると、柵が高く密になっているところがあります。

個人宅の裏などを通るので、プライバシーを守る配慮でした。

なので、ここは写真撮影禁止。

そして、いきなり観光地に来た感じ!ピサ大聖堂のある奇跡の広場。

奇跡の広場はいつも人混みでごった返しているから、こういう空いている壁の上からのんびり眺めるのもは、なかなか良い方法なのではないでしょうか。

まだあまり知られていないようなので、穴場です。

左手、カンポサントの裏側は割とそっけない屋根。

(カンポサントの表側、内側は壮麗です)

大聖堂正面側までやってきた。

写真のアングルにはこだわってまして、ライオンのおしりを綺麗に入れました。

ごめん、ライオン、雄々しい姿も載せるね。

がおー

今は塞がってるライオンの門の上ですよ。

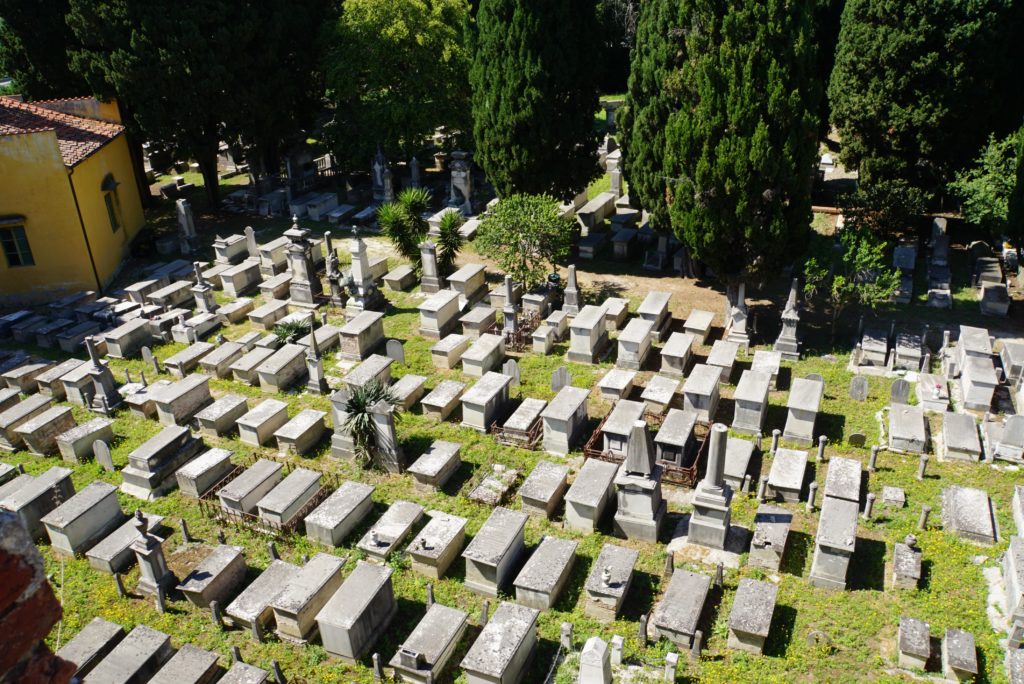

壁の上からだと、城壁のすぐ外にあるユダヤ人墓地もよく見えます。

ここが、最終地点。

いい感じですね。

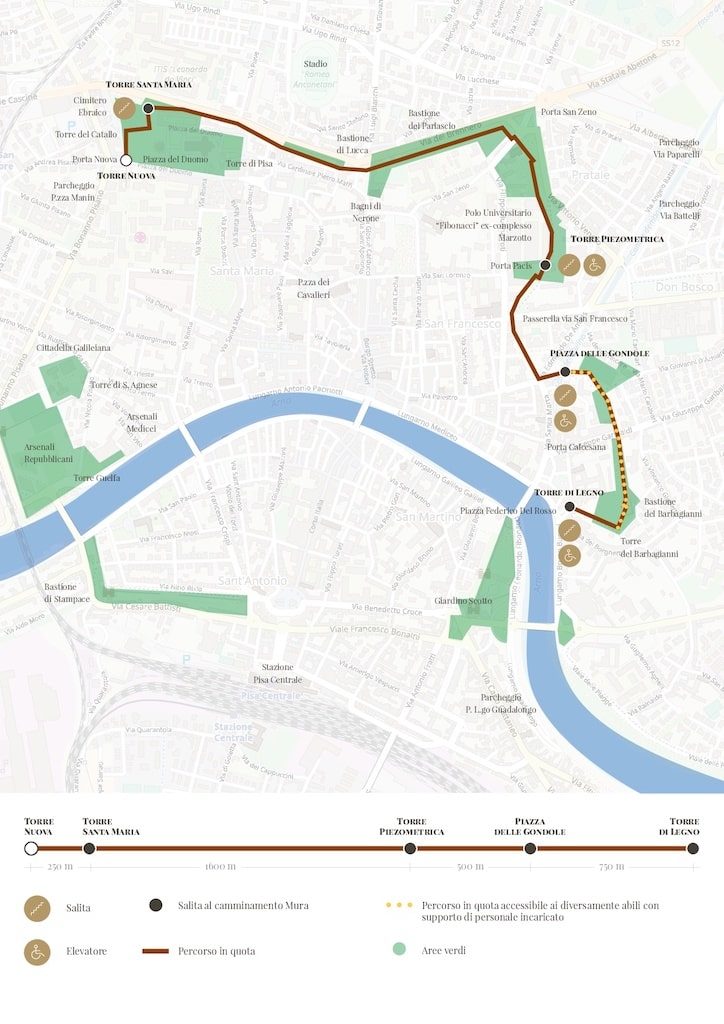

そんな訳で、こちらが城壁の地図です。

黒丸のところが入り口。

奇跡の広場のはじっこあたりからも登れますので、時間のない人はここから登ってうろうろして、同じところから降りてもいいのではないかと思います。(ここだけエレベーターはありません)

オフィシャルサイトはこちら。→ Mura di Pisa

オンラインでチケットを購入できますが、今のところ混雑は全くないので現地購入で大丈夫かと。

- 大人 : 5ユーロ

- 8歳未満 : 無料

- その他割引等は公式サイトをご参照ください。

そのほか、高いところがあるとどうしても登っちゃう癖のある人へ送るブログ記事。こちらもどうぞ。