昨日、行ってきたのはサンタ・クローチェ教会の旧食堂で行われたミケランジェロの未完の作品、”河の神-Dio Fluviale”の修復についてのプレゼンテーション。オルカーンニャとタッデーオ・ガッディとドナテッロとヴァザーリの作品に囲まれてのプレゼンテーション。いいですね。

河の神は、ブオナッローティの家について書いたこの間のブログに少しご紹介していたこの作品です。

個人的にはブオナッローティの家の一番の目玉作品!と思っていますが、知名度はあまりないようです。(現在非公開)

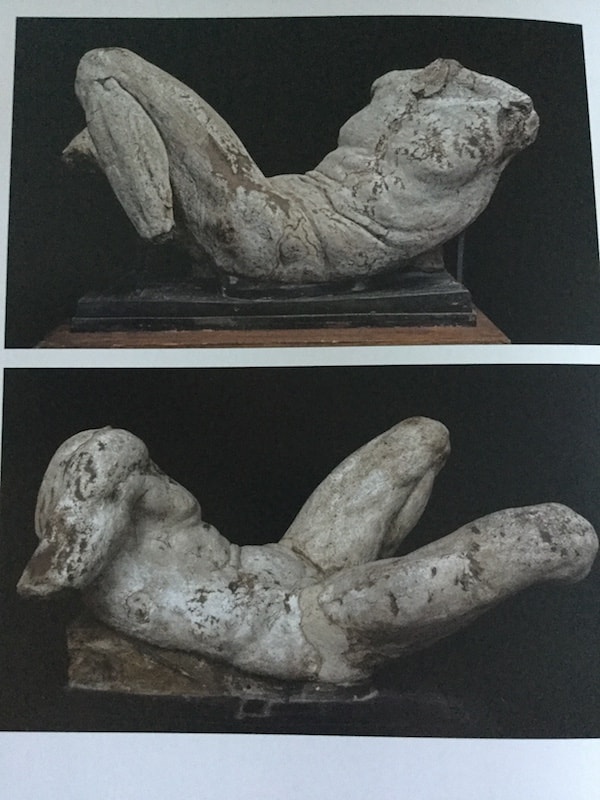

ミケランジェロ 河の神 修復

黒い塗装

まず、こちらが修復前で、

作品表面が黒いです。

実は、この黒い状態は後の時代になってから上塗りされたものです。

白い塗装

精密な検査をした後に、洗浄すると出てきたのが、こちら。

白く、結構ボロボロの姿が出現。

足の付け根なんかも前に折れた事がある、というのがよく分かります。

焼いていない粘土で作ってあるので、結構もろい上に、足の重さかなりあり、構造的にここで複数回折れているそうです。

この出てきた白い色は、大理石に似せるために最初から塗られています。

大理石に似せる必要があったのは、サン・ロレンツォ教会の新聖具室にある、ウルビーノ公ロレンツォ・デ・メディチの霊廟の下の部分に設置する予定の大理石彫刻の模型だからです。

普段ミケランジェロは実物大の模型は作りませんが、この場合置く予定の場所に段差があり、かつスペースが小さくかなり厳密な形の彫刻を作る必要がありました。

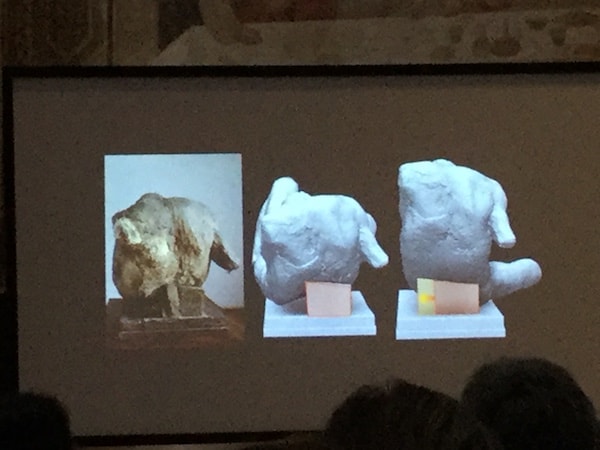

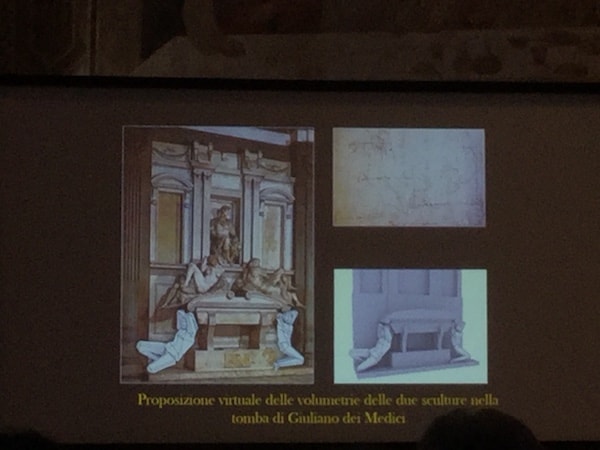

河の神 予定されていた配置

こんな感じで配置↓

会場でのスライド映像を写真に撮ったもので、見えにくく恐縮ですが、棺桶の右下にあるのが、この河の神です。現在とは表裏が逆です。

ここでは再現のために、グリッドで細かく計測したデータを元に、3Dの模型を作っています。

脆いので直接型を取れないので最新の技術で3Dプリントで制作されました。

新聖具室にはこの霊廟の向かいにもう一つ、ヌムール公ジュリアーノ・デ・メディチの霊廟もあります。そちらに2体とこちらに2体の合計4体が計画されていましたが、模型が作られたのは、ロレンツォの霊廟の2体、そのうち1体は失われて、今回修復された一体のみが残るのみです。

4体が何を現したかは諸説あり、天国の河、プラトンがパイドンに綴った冥界の河、それともイタリアのポー、アルノ、テヴェレ、アディジェ川という説も。

ともあれ、新聖具室に込められた魂の上に昇ってゆく様なども含んだ考えに即するものであると考えられます。

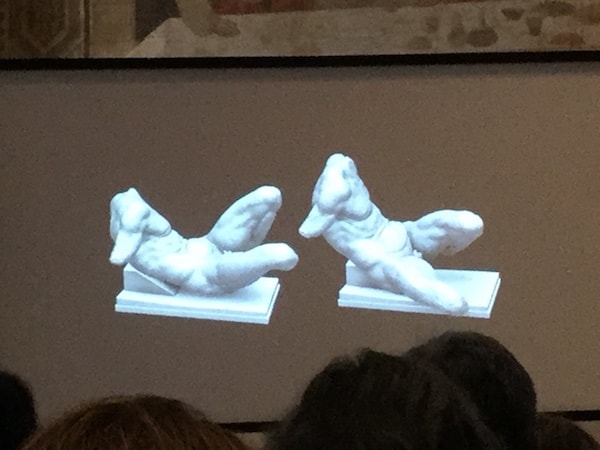

↓こちらは、設置された場合の角度を調節するシミュレーション。

後に、脚が折れて修復された際に、曲がっている角度が変更されたと考えられるので、それも考慮に入れた上で、霊廟にある小さな空間にどうやって収まったはずであるか、試行がいろいろなされています。

その他の河の神のシミュレーション

↓こっちは、ジュリアーノ像の下に計画されたと思われるものをデッサンから再現。

河の神の内部 粘土成分

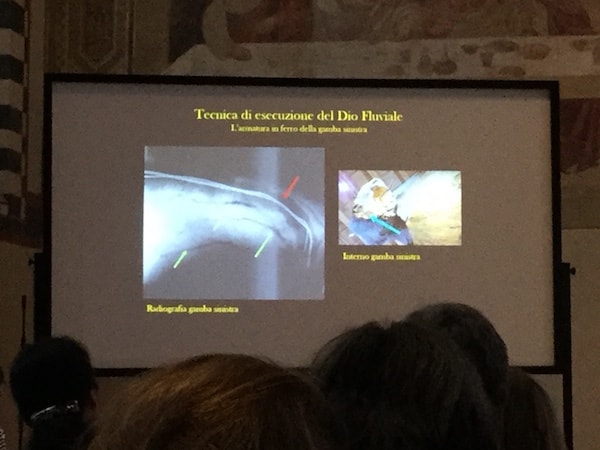

↓脚の部分のx線写真。

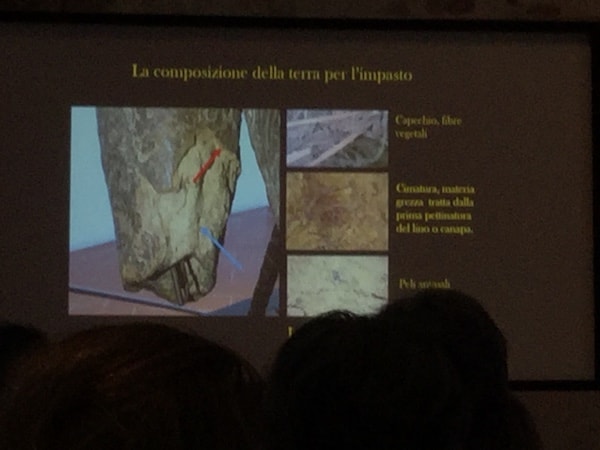

まず鉄の支柱があり、その周りに布状の藁を巻き、紐で縛り(赤い矢印)、その上に植物と動物の繊維を含んだ粘土-サンニッコロ地区のアルノ川の底より採取したとみられる- で一層目。その上にもっとなめらかな粘土の二層目。一層目と二層目の間に空間があります。(緑色の矢印)

↓これは、粘土の中にある繊維の写真。

↓腕の部分。

今回の修復でたくさんの事が確認されたそうですが、その中でも面白いなと思ったのが、

過去に脚が折れてしまった時、ボロッと崩れた粘土に水を加えて練り直して、それからまた作り直していたという事。

これは1800年代の修復時の話。

現在の修復では、練り直したりしていないけれども、足りなくなってしまった粘土をなるべくそれに近いものを探して使用したそうです。(過去の修復の様に、大掛かりに作り直しているわけではありません。)

粘土の調達先はアルノ川の底の泥。

しかもサン・ニッコロ(ヴェッキオ橋よりも川上)辺りという限定。

それから、上にもある黒い塗料を洗浄後に出てきた白い彫刻。

やっぱり白い色がかなり剥脱しているので、そこは複数のトーンの違った色を組み合わせて、近くで見ると筋状に見える筆使いで色を合わせています。

これは溶剤を使うとオリジナルの作品を痛める事なく取る事ができるものだそうです。その出来栄えは全く見事です。

今回のプレゼンテーションまで、どこか色を補完しているとかは全く気づいていませんでした。

以上、かいつまんでのご紹介ですが、私たちが何気なく作品を鑑賞している裏には、沢山の時間と知恵と技術と思いが込められているのが良く分かるプレゼンテーションでした。

・追記 – 修復後、河の神はストロッツィ宮殿で展示されました。